Détails produit

Quatuor à cordes n°14, opus 105, B. 193

Quintette avec piano n°2, opus 81, B. 155

Durée totale : 74’45

Ingénieur du son : Jean-Marc Laisné.

Enregistré à l’Auditorium de l’ADAC,

place Nationale, 75013 Paris,

les 5, 6, 7 et 8 juin 2006.

Livret : Nicolas Southon.

AR RE-SE 2006-2

Résumé

Antonín Dvorák : trésors d’une vie de Bohême

Avril 1895. Après deux ans et demi passés aux États-Unis, Antonín Dvorák (1841-1905) revient en Bohême. Le séjour américain du compositeur tchèque est l’un des plus fameux épisodes de sa biographie. C’est dans sa maison new-yorkaise, où il vivait avec son épouse Anna et deux de leurs enfants, qu’il composa ses œuvres les plus connues : la Symphonie n°9 dite « du Nouveau Monde » (opus 95, B. 178, 1893), et le Quatuor « Américain » n°12 (opus 93, B. 179, 1893). Il faudrait leur adjoindre The American Flag (opus 102, B. 177, 1894), la Suite dite « Américaine » pour piano (opus 98, B. 184, 1894) et le 3e Quintette à cordes, dit « Indien » (opus 97, B. 180, 1893), pour que soit complète la liste des œuvres inspirées à Dvorák par les traditions musicales et les mythologies afro-américaines ou indiennes. Usage de mélodies pentatoniques, thèmes proches de negro-spirituals, rythmes syncopés ou rappelant des traditions indiennes, harmonies mineures naturelles, tels sont les éléments de couleur locale qui marquent ces pièces. Avec les folklores américains ou indiens – comme avec le folklore bohémien, Dvorák avait pris soin pourtant de réinventer plus que d’emprunter : « J’ai simplement écrit des thèmes personnels, en leur donnant les particularités de la musique des Noirs et des Peaux-Rouges », s’expliqua-t-il.

Dvorák avait été appelé dans le nouveau monde par Jeannette Thurber, une riche mélomane qui voulait créer à New York un Conservatoire digne de celui de Paris, dans lequel elle avait jadis étudié. Quelques années après l’ouverture de son établissement, la mécène voulait placer à sa tête une personnalité charismatique et reconnue, souhaitant secrètement favoriser l’éclosion d’une école nationale de composition. En 1891, elle avait ainsi eu l’idée de contacter Dvorák, ce compositeur Tchèque au prestige grandissant, depuis que ses Danses slaves (opus 46, B. 78, 1878) et son Stabat Mater (opus 58, B. 71, 1877) ont été célébrés dans l’Europe entière à la fin des années 1870. Non sans hésiter, le compositeur avait répondu favorablement au contrat qui lui avait été offert. Ce faisant, il relevait le défi d’une vie nouvelle, plutôt que de profiter du confort et des succès européens qui lui étaient déjà garantis. Dans les années qui suivirent, Dvorák gouverna à New York l’American School of Opera, enseigna la composition, dirigea des concerts, composa de nouvelles œuvres, découvrit une tradition musicale qui lui était inconnue. Il s’était entouré d’élèves talentueux, avait réussi par son dynamisme et son talent à séduire les Américains. Rapidement, l’exil fut couronné de succès. À tel point qu’après avoir honoré son premier contrat, le compositeur en avait signé un deuxième en avril 1894, qui prévoyait le renouvellement de son engagement jusqu’au printemps 1896. Entre mai et octobre 1894, Dvorák se ressourça dans sa Bohême natale, avant de repartir pour sa nouvelle saison américaine. Mais les auspices semblèrent dès lors moins favorables à sa sérénité.

Les contrariétés ne cessent en effet de s’accumuler, affectant le moral et la créativité du musicien. Après avoir reçu de mauvaises nouvelles de son père, malade, isolé à Velvary, Dvorák apprend ainsi à la fin de l’année le décès de sa proche amie Marie Cervinková-Riegrová, auteur des livrets de ses opéras Dimitri (B. 127, 1882) et Jakobín (Le Jacobin, opus 84, B. 159, 1888). Quelques mois plus tard, il reçoit d’alarmantes nouvelles de sa chère belle-sœur Josefina. S’ajoutent à cela les soucis causés par son 2e Concerto pour violoncelle (opus 104, B. 191) encore en gestation, et dont le soliste réclame la modification de certains passages. Enfin, il devient clair que sa belle-mère est maintenant trop âgée pour assumer la charge de ses quatre petits-enfants restés au pays. Les Dvorák rentrent à Prague en avril 1895 pour soutenir Josefina. La belle-sœur de Dvorák, dont il avait été épris avant d’épouser Anna, meurt en mai. Tous ces événements ébranlent le musicien : la gloire américaine est bien peu face aux êtres chers et à l’importance des racines. Il rompt le contrat qui l’attache à Jeannette Thurber ; lui et sa famille ne retourneront pas aux États-Unis. Revenu à Vysoká, il renoue avec un mode de vie plus calme, entre une vie sociale choisie et des balades solitaires sur ses sentiers favoris.

Du Nouveau monde en Bohême, ou le retour à soi

Dvorák n’a rien composé depuis son Concerto pour violoncelle. Il y a bien le début d’un quatuor à cordes, esquissé le 25 mars à New York, peu avant son départ. Le musicien n’y travaille pas pour l’instant, car c’est une toute nouvelle œuvre qui l’occupe, un quatuor également, du 11 novembre au 9 décembre : ce sera le 13e (opus 106, B. 192). Dans la foulée, Dvorák reprend finalement les ébauches new-yorkaises. Le 30 décembre suivant, elles seront devenues le 14e Quatuor à cordes (opus 105, B. 193). Achevé après le 13e Quatuor, le 14e fut donc projeté avant lui – ce qui explique les numéros d’opus inversés. Ces œuvres jumelles, toutes deux d’une vraie grandeur conceptuelle, témoignent de la sérénité et de l’inspiration retrouvées : « Après trois ans, nous sommes heureux de pouvoir passer en Bohême les joyeuses fêtes de Noël, alors qu’il en a été autrement l’année dernière, en Amérique, où nous étions si loin, séparés de nos enfants et de nos amis. Mais le Bon Dieu nous a donné cet instant et voilà pourquoi nous sommes tous tellement heureux. Je suis maintenant appliqué à la tâche. Je travaille avec une telle aisance que je n’aurais pu désirer davantage », écrit Dvorák à un ami le 23 décembre. Et ce n’est sans doute pas un hasard si son retour à la composition, après son retour au pays, passe par le genre purificateur du quatuor à cordes. Après de nombreux tourments, et tandis qu’il n’a pas pris la plume depuis plusieurs mois, Dvorák renoue avec sa créativité par ce qui fait l’essence de l’écriture musicale. On n’insistera pas en effet sur les vertus généralement reconnues au quatuor, le plus exigeant et le plus sérieux parmi les genres de la musique occidentale savante, surtout depuis que Beethoven lui a consacré ses inspirations les plus visionnaires. Lieu privilégié de l’expérimentation, le quatuor à cordes peut également être le creuset d’une perfection stylistique cherchant davantage la synthèse que la nouveauté ; c’est dans cette perspective que se situe Dvorák avec ses 13e et 14e Quatuors. Après le voyage aux États-Unis, il s’agit en outre de conjurer la couleur américaine dont témoignait clairement le 12e Quatuor. Dans l’opus 105, rien ne viendra faire obstacle à la pensée musicale, l’écriture ne sera qu’un mouvement lyrique pur, défait, ou presque, de toute anecdote, dégagé d’autres soucis que celui de conjuguer harmonieusement quatre lignes mélodiques. Le 14e Quatuor apparaît bien comme un adieu à l’Amérique : ses bases y furent posées, mais sa substance musicale jamais ne s’y réfère. Par la transition qu’il opère entre le Nouveau monde et la Bohême, il est, comme on l’a dit, l’œuvre du retour au pays, mais encore l’œuvre du retour à soi. Symbole qui ne trompe pas, le quatuor est d’ailleurs créé le 16 avril 1896, jour anniversaire du retour de Dvorák en Bohême, lors d’un concert des étudiants du Conservatoire de Prague à l’hôtel Platyz. La première « officielle », par le célèbre Quatuor Rosé, a lieu à Vienne le 10 novembre 1896. Le 20 décembre suivant, l’œuvre est reprise par le Quatuor Dannreuthe à New York, et le 21 janvier 1897 par le très reconnu Quatuor de Bohême à Prague (au second violon se trouve le compositeur Josef Suk, futur gendre de Dvorák, tandis qu’au violoncelle officie Hanus Wihan, le créateur capricieux du Concerto). À peine trois mois plus tard, le protecteur et cher ami Johannes Brahms mourra. Son décès marquera la fin d’une époque, celle qui avait vu les premiers pas et l’ascension de Dvorák, jusqu’à ses grands succès. Dans les sept ans qui lui restent à vivre, le Tchèque reviendra aux genres qu’il avait cultivés dans sa jeunesse, l’opéra et le poème symphonique essentiellement.

Le Quatuor n°14 (opus 105, B. 193)

I. ADAGIO MA NON TROPPO – ALLEGRO APPASSIONATO. Sur un motif sombre et sinueux, les instruments un à un paraissent, du plus grave au plus aigu. Le procédé imitatif signale la création d’un monde en miniature (jusqu’à 00’23), dans la tonalité ombreuse de La b mineur : rien moins qu’une introduction lente, section introductive jadis caractéristique des structures classiques, et jusque dans les symphonies de Schubert ou Berlioz. Instable et tâtonnant, cet Adagio ma non troppo débouche sur l’affirmation du premier thème (1’13), Allegro appassionato. Il n’est autre que la mutation du motif sinueux initial : l’indécision est devenue détermination, l’ombre s’est faite clarté. À la pesanteur de l’introduction répond la mélodie qui s’élance, dans le ton officiel de l’œuvre, La b majeur. En complément, une seconde incise mélodique, plus chantante encore, a tôt fait d’apparaître (1’31) ; on la retrouvera. Ce que nous avons entendu depuis la fin de l’introduction constitue l’exploration de la première zone tonale. C’est maintenant l’épisode de transition vers la seconde : un dialogue plus offensif se noue entre le violoncelle et les deux violons (1’47), qui se réconcilient sur le premier thème (1’59), puis reprennent un dialogue apaisé (2’15). S’ouvre alors la seconde zone tonale, au ton de Mi b majeur (dominante du ton principal, comme il se doit) : une cavalcade commence (2’29), soutenue par le violoncelle qui ronfle dans le grave. La mécanique est parfaite, on imagine un guerrier au combat, qui assène ses coups, se retire, revient, puis triomphe (2’55). Après l’ensemble de cette exposition, un Poco sostenuto e tranquillo (3’11) ouvre le développement. Celui-ci exploite essentiellement la sinuosité du premier thème, qui a valeur de ligne principale comme d’accompagnement, dans un discours passionné, emporté par ses doubles-croches perpétuelles. La mélodie complémentaire du premier thème refait surface, et calme le jeu (4’49). Son retour prématuré vient signaler l’imminence de la réexposition : le premier thème, presque imperceptible, apparaît en fondu enchaîné (5’22). Comme dans l’exposition, le dialogue entre le violoncelle et les deux violons (5’47) annonce la deuxième section, présentée non plus en Mi b, mais dans le ton principal de La b (c’est bien la règle de la réexposition). La cavalcade (5’58) est aussi admirablement graduée que la première fois. Reste le Meno mosso d’une « Coda » (6’37) pour conjuguer le premier thème avec la mélodie qui le secondait, avant de lui faire refermer ce premier mouvement avec panache.

II. MOLTO VIVACE. Voici le mouvement rapide du quatuor, de forme traditionnelle : Scherzo/Trio/Scherzo. Le Scherzo s’apparente à un furiant, cette danse populaire tchèque que rendent pittoresque ses déplacements d’accents rythmiques. En Fa mineur, un motif rythmique espiègle s’impose d’entrée de jeu – sa terminaison brutale (0’06, 0’15) devient elle-même une thématique (0’18, 0’31). Dans une écriture foisonnante et bruissante de mille détails extraordinairement agencés, c’est un esprit populaire qui domine, transcendé cependant par une éblouissante maîtrise technique – rythmique en particulier. La dernière section du Scherzo reprend son motif principal (1’17). Dans le Trio, plus calme par nature, et situé dans le ton voisin de Ré b majeur, Dvorák emprunte à son opéra Jakobín la berceuse « Ce doux sourire d’enfant ». La mélodie chaleureuse, soutenue tout au long de la section par de frémissants accords, ne laisse rien filtrer de son origine dramatique. Elle dialogue d’abord avec le violoncelle (1’43), module (2’49), puis se trouve même traitée en canon (3’31). Après un quasi duo d’amour entre les deux violons, (3’45), une section plus calme (4’27) amène la fin du Trio, qui sonne le retour du Scherzo par le rappel de son motif principal (4’45). Le second énoncé du Scherzo sera identique au premier, simplement grevé de ses barres de reprises.

III. LENTO E MOLTO CANTABILE. En vérité, ce mouvement de forme « Lied » (ABA) est davantage fervent et lyrique que véritablement calme. Très classique dans l’agencement de ses phrases, il est cependant mené d’une manière très romantique par la gradation efficace de ses épanchements. Un premier thème est donné, tendre et ample, déjà enrichi d’une ligne supplémentaire lors de sa reprise (0’43). Plus tendre encore, un deuxième thème subit le même sort, d’abord donné distinctement au premier violon (1’26), puis magnifié par l’ajout d’une nouvelle voix et d’ornements divers lors de sa deuxième exposition (2’28). On le voit, le procédé consiste à exacerber l’expressivité au moyen de répétitions et de variations. Dans la partie centrale, plus ténébreuse, un ostinato du violoncelle (3’49) soutient une inflexion angoissée aux violons et alto ; l’écriture s’inverse, l’ostinato passant à l’aigu (4’29). Emporté par le chromatisme, le discours se fait plus ardent (4’55), puis s’apaise rapidement. Le retour de la première section est au début marqué par la présence de pizzicati (5’28), mais surtout par les bruissements du second violon. Le déroulement est sensiblement différent de la première présentation : un passage en est absent, mais surtout, la richesse de l’ornementation fait atteindre au discours des sommets d’effusion. Une coda (7’38) fait réapparaître le motif angoissé de la section centrale, comme un mauvais souvenir qu’efface finalement la sereine progression dans l’aigu du premier violon.

IV. ALLEGRO MA NON TANTO. Le dernier mouvement du quatuor est de loin le plus vaste. Sa complexité formelle en rendrait laborieuse la description linéaire, mais il faut insister sur quelques-unes de ses particularités. D’abord, son économie thématique. Cette page vigoureuse et incroyablement inventive repose en effet sur un unique motif – ou presque, exposé à nu dès l’ouverture, au violoncelle. Au milieu de ses nombreux développements, il reviendra se signaler, au violon (4’06) ou au violoncelle (4’47), et tendre le discours. Signalons également la présence d’un chant tranquille (1’53) qui fera son retour transposé vers la fin du mouvement (6’20). Signe que la rhétorique de la forme sonate n’est pas absente de ce mouvement, même si les atours vifs et joueurs d’un rondo le définissent avant tout : contrastes, relances, fondus enchaînés des sections, tourbillons de doubles-croches. C’est sous le signe de cette gaîté lumineuse que Dvorák fait ses adieux au quatuor et à la musique de chambre.

Racheter un « péché de jeunesse »

Retour en arrière. On l’a dit, les années 1880 sont celles des premiers grands succès de Dvorák. L’Angleterre lui réserve un accueil spécialement enthousiaste. Le musicien s’y rend plusieurs fois entre 1884 et 1886, par exemple pour diriger son Stabat Mater (au Royal Albert Hall, devant 12 000 personnes), sa 6e Symphonie (opus 60, B. 112, 1880), son Nocturne pour orchestre à cordes (B. 47, 1882). C’est là également qu’il crée sa 7e Symphonie (opus 170, B. 141, 1885), son oratorio Sainte Ludmila (opus 71, B. 144, 1886), ou sa cantate Svatebni kosile (Les Chemises de noces, opus 69, B. 135, 1884). Ces tournées sont profitables, tandis que l’Autriche et l’Allemagne voient d’un mauvais œil le nationalisme musical de Dvorák. D’ailleurs, le compositeur se définit lui-même comme « un simple musicien tchèque, qui entend partout autour de lui de la musique : dans les forêts, dans les champs de blé, dans l’eau des torrents, dans les chansons populaires… La nature, les récits, sont la source de mon inspiration. Faites l’éloge de ma musique, mais le plus important pour moi sera ce qu’on en pense ici, en Bohême ; je serai touché et heureux si elle y est accueillie avec amour ».

En 1884, le compositeur a fait l’acquisition d’une propriété à Vysoká, au sud de Prague. Il y passera désormais une partie de l’année, du printemps à l’automne, alternant composition et promenades en forêt, devisant avec les paysans de la région ou accueillant ses amis musiciens. L’atmosphère sereine et familiale de ces séjours en Bohême du Sud est propice, en effet, à l’éclosion d’un répertoire de chambre riche et varié. Dans cette production, Dvorák dévoile un visage qu’on lui connaît assez peu encore. Son romantisme bohémien, partagé jusque-là entre Brahms et l’école plus moderne de Liszt et Wagner, s’illumine d’une pureté et d’une sérénité toutes classiques qui deviendront l’une de ses marques de reconnaissance. À côté de projets nouveaux (notamment la Messe en Ré, opus 86, B. 153), le compositeur se plonge en 1887 dans ses premières partitions. Il révise ainsi son 1er Quatuor à cordes de 1862, encore inconnu du public, et transcrit pour quatuor à cordes douze mélodies du cycle Les Cyprès (B. 11), issu en 1865 de sa passion pour Josefina Cermáková – sœur aînée de sa future épouse Anna. Dvorák cherche également à retrouver le manuscrit de son Quintette avec piano de 1872 (opus 5, B. 28), l’une des belles réussites parmi ses premières compositions. À l’ami qui en avait suscité la création, il réclame une copie du manuscrit, en lui expliquant : « Actuellement, j’aime bien jeter un coup d’œil à mes péchés de jeunesse. » Dvorák est lui-même surpris de l’invention dont témoigne l’œuvre, bien qu’il lui trouve certains défauts : trop bavarde, imparfaitement structurée, ronflante parfois. Et la révision qu’il lui fait subir ne le contente pas entièrement. Son insatisfaction le conduit à mettre en chantier une œuvre à la formation et à la tonalité identiques. Entre le 18 août et le 3 octobre, son 2e Quintette avec piano (opus 81, B. 155) voit ainsi le jour – ou comment le rachat d’un « péché de jeunesse » donne naissance à l’un des chefs-d’oeuvre de la musique de chambre ! Il est créé le 6 janvier 1888, par Karel Kovarovic au piano, Karel Ondrícek et Jan Pelikán aux violons, Petr Mares à l’alto, et Alois Neruda au violoncelle, à l’Umelecká beseda (l’« Union des artistes ») – une société à laquelle Dvorák avait pris part depuis sa fondation en 1863. Lors de ce même concert, la version pour quatuor à cordes des Cyprès (B. 152) ainsi que le 1er Quatuor à cordes (opus 2, B. 8) sont également donnés en première audition.

Le Quintette avec piano n°2 (opus 81, B. 155)

I. ALLEGRO MA NON TANTO. Ce mouvement, dont la force et la perfection furent souvent comparées à celles des Quintettes « La Truite » de Schubert et à l’opus 44 de Schumann, est de forme sonate.

Le premier thème, chanté par un violoncelle lyrique et soutenu par les ondulations soyeuses du piano, saisit d’emblée l’auditeur (l’écriture rappelle les premières mesures du Quintette opus 5). Sa courbe est généreuse, noble, qui mène du ton principal La majeur à son homonyme La mineur. En réponse, le quintette s’embrase (0’32) et fait traverser des contrées tonales plus lointaines, déjà. Il semble que ce soit pour mieux ramener le thème initial, au piano (1’23), chaleureusement soutenu par les cordes. Fausse alerte : c’est le violon, dans l’aigu, qui s’en charge (1’37). Comme précédemment, le quintette réplique par un épisode plus agité (2’04), qui prend des allures de tarentelle avec ses triolets. Cette transition laisse le second thème du mouvement se dévoiler, plus pathétique que le premier, en Ut # mineur : à l’alto solo d’abord (2’32), soutenu par les battements angoissés du piano, puis au violon, accompagné par tous les autres instruments. Une variation suit (3’03), qui se gonfle de lyrisme ; passage émouvant mais de courte durée, contredit par des motifs plus tourmentés (3’15). À toutes les cordes (3’55), ce second thème reparaît enfin vigoureusement, en péroraison de cette exposition – entièrement répétée, conformément à la barre de reprise indiquée par Dvorák. Ouvert par de fantomatiques arpèges de piano que n’aurait pas désavoués Brahms (8’14), le développement s’appuie sur le premier thème (8’30) pour colorer les harmonies de modulations expressives, puis sur la version la plus agitée du deuxième thème (9’11). Les sections de transition de l’exposition ne sont pas en reste, qui fournissent également matière à variation (9’42). Le discours s’apaise (10’39) et fait reparaître le premier thème (11’04) à travers un échange entre piano et alto qui monte en intensité, et porte le thème à incandescence (11’25). Manière d’appeler la réexposition (11’41), privée de l’énoncé initial du premier thème au violoncelle. Est-ce un hasard alors si c’est à ce violoncelle (et non plus à l’alto) qu’est confié le soin d’entonner le second thème (12’35) – maintenant situé dans le ton de Fa # mineur ? Sauf ces détails, le déroulement de la réexposition est comparable à celui de l’exposition. Les arpèges fantomatiques introduisent un développement terminal (14’11), qui achève d’exploiter les potentialités du second thème, maintenant clamé en un tutti héroïque (14’26), avant qu’une Coda jubilatoire et presque populaire (14’43) ne referme cette page à la puissance quasi symphonique.

II. DUMKA. ANDANTE CON MOTO. Le mouvement lent du Quintette est de forme Rondo : ABACABA (la section A tenant donc lieu de refrain). Son titre définit cette page comme une Dumka : seul le refrain peut en vérité prétendre s’inspirer de cette balade d’origine ukrainienne, nostalgique et proche du récitatif (on sait que Dvorák en fera également usage dans son célèbre quatrième Trio avec piano, « Dumki », B. 166, opus 90, en 1891).

En ouverture de ce mouvement à la force poétique et aux contrastes expressifs admirables, la section « A » déploie un thème poignant, en Fa # mineur. Son éloquence, ainsi que la sobriété de ses accompagnements, suggèrent bien un récitatif stylisé. Le clavier, l’alto, et le violon, s’échangent leurs phrases respectives, serties dans des textures d’une délicatesse extrême. L’atmosphère est à l’élégie, mais aussi à une certaine gravité – on pense au In modo d’una marcia de l’opus 44 de Schumann. Rarement le piano aura été si économe de ses moyens ; les octaves qu’il égrène en contrepoint du quatuor sont simples mais de toute beauté. Une transition (2’20) mène au Ré majeur de la section « B », Un pochettino più mosso : les deux violons se lancent dans un rayonnant duo (2’38), enrobé d’une texture qu’animent posément les pizzicati des violoncelle et alto, ainsi que les accords et arpèges graves du piano. Un second épisode en découle (3’22), aux textures assez proches, bien que la mélodie du piano domine. Sans transition, c’est le retour du refrain « A » (4’31). Son déroulement est presque identique à son premier énoncé, mais les rôles instrumentaux ont été intervertis : pour résumer, le quatuor chante et le piano ponctue. Bien que de courte durée, la section centrale « C » vient apporter un contraste salutaire dans ce long mouvement. Soutenues par les pulsations quasi « cardiaques » du piano (6’57), les cordes se lancent une à une dans un Vivace vigoureux et dansant, en Fa # majeur ; à noter que sa thématique est une spectaculaire métamorphose du motif initial du refrain. À la faveur d’une rupture subite (7’38), c’est d’ailleurs une version plus identifiable de ce motif qui vient calmer le jeu et réintroduire la section « A » (7’51). L’écriture en est encore différente : le duo du violon et de l’alto est accompagné par les arpèges descendants du piano et les ponctuations du second violon. Dans la continuité, la section « B » réapparaît (9’14), cette fois-ci en Fa # majeur. C’est enfin l’ultime retour du refrain (11’06). Plus attendri que jamais, il présente des répartitions instrumentales encore différentes, puis s’enfonce dans le grave pour refermer ce mouvement.

III. SCHERZO. (FURIANT) MOLTO VIVACE. Le Furiant qu’annonce Dvorák (une danse populaire tchèque de caractère vif) doit être pensé comme une valse rapide, dans la lignée de celles écrites par Schubert (on pourrait aussi évoquer le Scherzando de l’opus 100, bien que moins rapide). L’écriture endiablée du mouvement de structure tripartite (ABA) fait un parfait contraste avec l’émotion de l’Andante précédent.

Trois éléments mélodiques animent sa première section « A ». Le principal est énoncé dès le début, au quatuor seul, puis repris instantanément au piano : des volutes mélodiques, alertes et joyeuses, s’élancent dans l’aigu avec insouciance. Le deuxième élément est un chant d’allure populaire pris par le violoncelle (0’12). Il est complété par une variation des volutes (0’21), qui reprennent pleinement leurs droits (0’29). C’est alors le troisième élément, plus calme, à l’alto (0’42), au second violon (0’56), puis au piano (1’11) ; les volutes ne se privent pas de venir le ponctuer (0’52, 1’07), conférant son unité à cette mosaïque thématique. Ce sont elles qui concluent avec panache la première section du mouvement (1’21). Les accords d’un choral berceur installent le climat apaisé de la partie centrale « B » (1’43). Alanguies, les volutes sont reprises à l’alto (1’52), au violon (2’08), puis au piano (2’12). Sur les harmonies du « choral », c’est un nouvel air qui fait son apparition, à l’alto d’abord (2’32), puis en octave aux violons (2’49). Les volutes reparaissent et dialoguent avec le choral (3’04). Une accélération ramène la première section « A », privée maintenant de son troisième élément mélodique.

IV. FINALE. ALLEGRO. L’exubérant dernier mouvement du Quintette de Dvorák est structuré comme une sonate en rondo. Autrement dit, et pour tenter de faire simple, les deux thèmes d’une habituelle « forme sonate » sont agencés pour donner l’impression d’une alternance entre des épisodes caractérisés, et un refrain. L’ensemble s’inscrit dans la rhétorique, bien connue, qui consiste à donner le second thème dans le ton principal lors de la réexposition, tandis que l’exposition l’avait énoncé à la dominante. Voilà pour la théorie. La pratique est à la fois plus réjouissante et plus complexe encore. Comment décrire en effet l’incroyable invention dont fait preuve Dvorák au long de ce Finale ? Balisons le discours de ses principaux éléments.

Après une introduction, le premier thème est entonné par le premier violon (0’11), en La majeur ; il est virtuose et dansant (certains commentateurs le comparent à une polka), déjà développé, plusieurs fois repris, et mêlé au motif de l’introduction. Après une transition qui fait la part belle aux traits pianistiques (0’43), c’est encore le premier violon qui se charge du second thème, donné en Mi majeur. Plusieurs épisodes le constituent : une phrase piquante et accentuée (1’18), une autre phrase magnifiquement lyrique (1’31), un élément de ponctuation étrange et doucereux (1’40), un passage baigné de syncopes (1’56), l’élément de ponctuation à nouveau (2’08). L’introduction fait son retour (2’28), et convoque le premier thème à sa suite (2’39) – début du développement selon la « forme sonate », retour du refrain selon le « rondo ». Mêlé au motif de l’introduction (2’48), il donne lieu à de multiples développements, où la virtuosité le dispute à la variété des climats. La mécanique ralentit (3’35), un rideau troublé de mystère paraît (3’35), qui se lève sur un formidable fugato (3’39) : les instruments tour à tour entonnent le premier thème. La tension est à son comble (4’16), il s’agit maintenant de la faire redescendre sans perdre en intensité. Le premier thème revient sur une note pédale au violoncelle (4’20), puis un choral se fait entendre (4’37), curieux moment de recueillement, invention spectrale et superbe au beau milieu de cette apothéose de la danse. Encore quelques bribes du premier thème (4’42), murmure de trilles, et c’est le deuxième thème qui revient (4’59), constitué de ses divers épisodes, maintenant énoncés dans le ton de La majeur. Le mystérieux choral reparaît, et prédit la fin du mouvement. Solennelle et apaisée ? C’eût été sans compter sur le turbulent premier thème, qui s’assagit d’abord au voisinage du choral, mais finit par retrouver sa fierté.

Nicolas Southon

La presse en parle

![]()

Le Monde de la Musique, December 2006, Patrick Szersnovicz

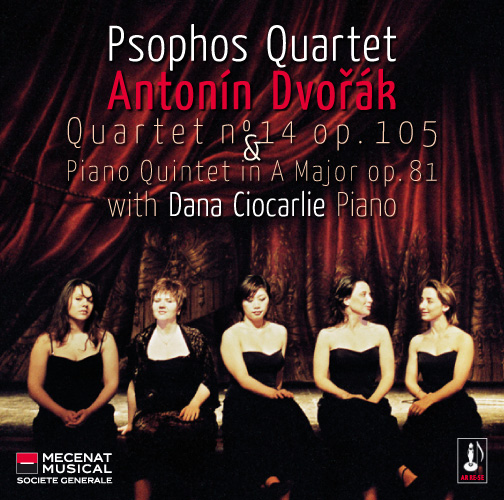

« Après avoir écrit en 1872 un Premier Quintette pour piano et cordes en la majeur dont il était lui-même déçu, Dvorák compose en 1887 son Quintette en la op.81. Cette partition, l’une de ses meilleures, reflète un optimisme unique dans ce répertoire. Belle autant que fragile, l’œuvre ne peut tout à fait être comparée aux plus grands quintettes pour piano et cordes (Schumann, Brahms, Franck, Fauré, Schmitt, Chostakovitch), mais elle a atteint le même degré de célébrité ; elle doit quelque peu à Schubert et à Schumann et beaucoup à Brahms, quoique ses inflexions slaves n’appartiennent qu’à leur auteur. Projeté avant le 13e Quatuor mais achevé après lui, le 14e Quatuor (1895) est l’ultime partition de chambre de Dvorák. Bien que construite en quatre mouvements, l’œuvre revient à l’ordre préclassique, présentant le scherzo en seconde position. Particulièrement développé, le rondo-sonate final débute au registre le plus grave du violoncelle avant de proposer comme un trop-plein d’allégresse. Lauréates du Premier Grand Prix du Concours international de Bordeaux en 2001, les jeunes musiciennes du Quatuor Psophos mènent le 14e Quatuor avec un geste large, imposant un discours libre et précis, fait d’inflexions mélancoliques et d’emportements soudains. La cohésion de l’ensemble est exemplaire, assez éloignée des accents tchèques, mais gardant légèreté et transparence. La collaboration avec la jeune pianiste d’origine roumaine Dana Ciocarlie produit une interprétation du Quintette op.81 remarquable de nostalgie et d’équilibre. »

CD réalisé avec le soutien de Mécenat Musical Société Générale